Hamburg löst Lübeck ab

Im Mittelalter ist noch Lübeck der wichtigste Hafen im heutigen Deutschland, auch wegen seiner Verbindung zur Hanse. Dann erreicht der Eroberer Christoph Kolumbus im Jahr 1492 Amerika. In den folgenden Jahrhunderten verlagern sich die Warenströme gen Westen. Der Lübecker Hafen verliert an Bedeutung, während der Hamburger Hafen stetig ausgebaut wird.

Um 1800 macht der Handel mit den kurz zuvor entstandenen Vereinigten Staaten von Amerika Hamburg zu einem Hafen von globalem Rang. Die 1847 gegründete "Hamburg-Amerika-Linie" entwickelt sich rasch zur größten Reederei der Welt.

Die alten Hafenanlagen können den wachsenden Güter- und Personenverkehr nicht mehr aufnehmen, neue Becken müssen gebaut werden. Von 1835 bis 1866 entstehen so die Umrisse des Hafens, wie er heute bekannt ist. Mit dem Ausbau zu einem modernen Tidehafen können fortan die Schiffe unabhängig von Ebbe und Flut zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- und auslaufen.

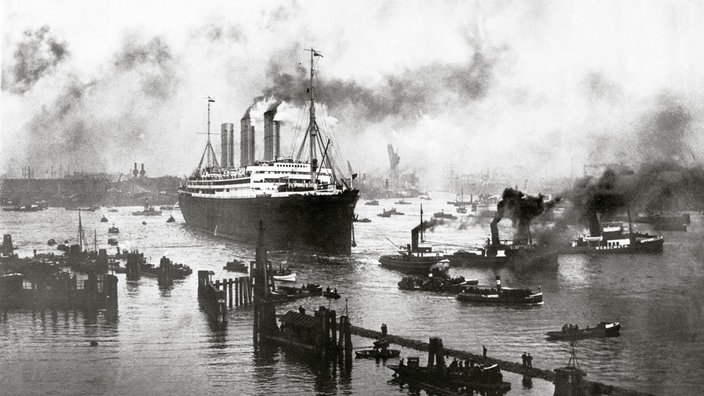

1913: Das größte Schiff der Welt im Hamburger Hafen

Eine Speicherstadt für die Waren

Mit dem Anschluss Hamburgs an das Deutsche Reich im Jahr 1871 sollen auch die Zollprivilegien der Stadt entfallen. Aus diesem Grund richten die Hamburger Kaufleute einen Freihafen ein, in dem weiterhin Waren zollfrei gelagert werden dürfen. Wenig später entsteht auch die historische Speicherstadt, der heute noch größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt.

Der Bau der sechs- bis achtgeschossigen Lagerhäuser erfolgt in einem rasanten Tempo. Wenige Jahre nach Baubeginn im Jahr 1883 lagern bereits Kaffee, Tee, Gewürze oder Teppiche in den roten Backsteingebäuden.

Die Speicherstadt repräsentiert wie kaum ein anderer Gebäudekomplex in Hamburg die reiche Handelsgeschichte der hanseatischen Kaufleute. Die trutzigen Lagerhäuser überstehen sogar die Bombardements im Zweiten Weltkrieg nahezu unbeschadet.

Die Einführung des Containers Ende der 1960er-Jahre macht sie jedoch zunehmend überflüssig. Heute beherbergen die unter Denkmalschutz stehenden Gebäude zahlreiche Theater, Künstlerprojekte und Museen, darunter auch die Geschichts-Geisterbahn "Hamburg Dungeon", die größte Modellbauanlage der Welt (Miniatur Wunderland), ein Spielzeugmuseum, das Deutsche Zollmuseum und das Speicherstadtmuseum.

Der größte Lagerhauskomplex der Welt

Der Hafen expandiert

Als 1968 mit der "American Lancer" das erste Vollcontainerschiff im Hamburger Hafen einläuft, läutet es ein neues Zeitalter ein. Die Einführung der genormten Container, die mit ihrem gesamten Inhalt auf Lkws oder Züge verladen werden, revolutioniert den Güterverkehr. In allen Häfen der Welt steigt der Anteil des Containerverkehrs rasant an, so auch in Hamburg.

Die alten Hafenanlagen können dieses hohe Güteraufkommen jedoch nicht mehr bewältigen. Dazu kommt, dass der alte Elbtunnel mit einer Tiefe von zwölf Metern unter dem Pegel den immer größer werdenden und tiefer im Wasser liegenden Containerschiffen im Weg ist. Deshalb müssen neue gigantische Terminals am westlichen Hafenausgang gebaut werden. Mit dieser Verlagerung werden die alten Hafenanlagen überflüssig.

Modernes Containerterminal am Burchardkai

Hafenarbeit im Wandel

Die alten Hafenanlagen werden mit dem steigenden Containeraufkommen also nicht mehr gebraucht, und auch die Arbeit im Hafen sieht sich gewaltigen Veränderungen ausgesetzt. Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg bringen Tausende von Hafenarbeitern mit Sackkarren und purer Muskelkraft die Waren von den Schiffen herunter in den Hafen.

Mit Einführung des Gabelstaplers in den 1950er-Jahren fallen die ersten Arbeitsplätze weg. Viel einschneidender ist jedoch die Entwicklung auf dem Containermarkt. Kräne und computergesteuerte Maschinen übernehmen das Verladen der Waren. Der neue Hamburger Hafen lebt von der Geschwindigkeit. Immer mehr Güter müssen in immer kürzerer Zeit abgewickelt und weiterverladen werden.

Voll automatisierte Prozesse ersetzen zum großen Teil die menschliche Arbeitskraft. Aus den traditionellen Hafenberufen der Quartiers-, Tally- oder Schauerleute ist der Hafenfacharbeiter geworden. Waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch mehr als 25.000 Arbeiter im Güterumschlag beschäftigt, so ist es heute nur noch gut ein Zehntel davon.

Ein Bild aus vergangenen Tagen

Aus alt macht neu

1997 beschließt der Hamburger Senat, die alten Anlagen abzutragen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Das Konzept der Hafencity ist geboren.

In den folgenden Jahrzehnten sollen auf insgesamt 155 Hektar 5500 Wohnungen entstehen, dazu Büros mit 40.000 Arbeitsplätzen, Restaurants, Geschäfte, Kultur- und Freizeiteinrichtungen direkt am Wasser. Renommierte Architekten aus aller Welt sollen den neuen Raum gestalten. Das gesamte Areal wird zu einer Spielwiese der modernen Architektur.

2003 folgt der erste Spatenstich, 2009 ist der erste Teilabschnitt am Dalmann- und Sandtorkai fertiggestellt. Alle Häuser sind sehr individuell gebaut, was Kritiker der Hafenneugestaltung bemängeln. Die angrenzende Speicherstadt und die Innenstadt Hamburgs sind eher durch blockartige, gleichförmige Bebauung gekennzeichnet.

Der Hafen verliere so seinen einheitlichen, über Jahrhunderte gewachsenen Charakter. Befürworter der Neubebauung schwärmen hingegen von dem innovativen und kreativen Ambiente, das Architekten aus aller Welt hier erschaffen.

2009 wurde der erste Abschnitt fertiggestellt

Kühne Vision oder Größenwahn?

Architektonisches Flaggschiff und Aushängeschild der Hafencity ist die Elbphilharmonie. In der Kühnheit seines Entwurfs wird das Bauwerk mit dem Opernhaus in Sydney verglichen. Kern des Gebäudes ist der Backsteinkubus eines alten Speicherhauses.

Auf den Kubus wurde eine wellenförmige Konstruktion aus Glas und Stahl gesetzt, die sich am höchsten Punkt bis auf 110 Meter erhebt. Damit ist die Elbphilharmonie das höchste bewohnte Gebäude der Stadt. Doch nicht nur die Architektur ist wegweisend, auch die beiden Konzertsäle sollen zu den besten der Welt zählen.

Anfangs zeigten sich die Hamburger begeistert von dem Mammutprojekt. Doch nach dem Spatenstich 2007 wurde aus der anfänglichen Euphorie große Skepsis. Das lag vor allem an den enorm gestiegenen Baukosten sowie der ständigen Verschiebung der Fertigstellung. Eröffnet wurde die Elbphilharmonie schließlich im Januar 2017.

Die Elbphilharmonie spaltet die Gemüter

(Erstveröffentlichung 2009. Letzte Aktualisierung 13.05.2020)

Quelle: WDR